|

|

|

|

|

Астрономия на службе истории, или Еще раз о затмении в "Слове о полку Игореве"

Однако, как оказывается, не все согласны с тем, что "Слово" было написано в конце XII века. Некоторые ученые полагают, что события, описанные в памятнике, происходили гораздо раньше, с другим князем Игорем, сыном Рюрика, в веке десятом, а в конце двенадцатого века на фоне походя Игоря Святославича древний текст был переработан. О древности текста говорят, по мнению некоторых лингвистов, ранние формы слов, которые через двести лет были уже иными. Н.Н. Ерофеева в книге "Дело о полку Игореве" рассматривает эту позицию и пытается доказать ее на основе лингвистического анализа. Но, кроме того, она призывает на помощь и астрономию. Давайте поподробнее рассмотрим астрономическую аргументацию и выводы Ерофеевой.

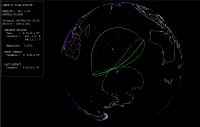

Во-первых, повторное утверждение о затмении 1185 года как дневном в корне ошибочно. Здесь ссылка 14 вновь отсылает нас к книге Д. Святского, а на "рис. 3" в книге Ерофеевой приводится карта полосы затмения, взятая с небольшими изменениями из той же книги Святского. Во-вторых, в 922 году произошло четыре, а не пять солнечных затмений: 1 января - частное, видимое в Антарктиде; 29 мая - частное, видимое в южной части Индийского океана, 27 июня - частное, видимое в Арктике и в северной части Евразии; 21 ноября - частное, видимое в северной Атлантике, Западной Европе и на востоке Северной Америки. Следующее случилось 18 мая 923 года и было видно в кольцеобразной фазе в Южной Америке и южной части Атлантического океана. Расчеты проведены согласно очень точной астрономической программе EmapWin 3.20. Ссылка 15 отсылает нас к устаревшему "Канону затмений" Оппольцера (1887 г., с. 204). Однако у Оппольцера своеобразные карты затмений и по ним очень трудно вычислить местные условия времени и тем более определить местную фазу. Современные вычисления показывают, что в Керчи, да и на территории остальной южной Руси, затмение не наблюдалось вообще. Закатное затмение в чрезвычайно малой фазе было видно только к северу от линии Будапешт - Минск - Москва - Кострома. Хотя время затмения Ерофеевой указано приблизительно верно. Это время, согласно ссылке 16, Ерофеевой рассчитал зеленоградский астролог А.В. Богданов. Расчеты Богданова, как пишет Ерофеева, отличаются от указанных в "Каноне" Оппольцера. А вот среди сотрудников Московского планетария автору не удалось найти того, кто согласился бы рассчитать географию частных солнечных затмений в 922 году. Сложно сказать, чем пользовался Богданов, табличными эфемеридами или астрологическими компьютерными программами середины 1990-х годов, но по ним местные условия затмения узнать никак нельзя. Ерофеева делает вывод: "...Фрагмент, рассказывающий о третьем дне битвы в момент затмения, принадлежит не тексту XII в. о походе Игоря Святославича в 1185 г. в район Северного Донца, а его первоисточнику, который повествовал о поражении Игорева полка на Калке-Каяле у моря в момент затмения, которое произошло на закате" и относит события к 922 году. Анализ затмений показывает, что выводы Ерофеевой не верны и полностью опровергаются астрономическими расчетами.

Ссылка 17 вновь указывает на "Канон" Оппольцера (с. 204). Но мы уже показали современными расчетами, что 29 мая 922 года произошло частное солнечное затмение с максимальной фазой 0,36, видимое в южной части Индийского океана и у берегов Антарктиды. На территории Руси, в Киеве ли, на Донце или на Черном море, затмение не могло наблюдаться в принципе, хотя по восточноевропейскому времени оно действительно было утренним. Красивый итог Ерофеевой, что "...текст о походе Игоря Рюриковича на печенег, завершившийся битвой на Калке / Каяле, должен был иметь уникальную композиционную структуру. В нем два затмения должны были обрамлять рассказ о самом походе. Основная часть текста должна была начинаться с описания утреннего затмения при выступлении в поход и завершаться зловещей картиной затмения солнца, погружающегося в море в момент поражения", к сожалению, не имеет под собой никакого основания. Реальная астрономическая ситуация 922 года полностью опровергает построения Ерофеевой. А в ближайшее к 922 году время, с 918 по 928 год включительно, на территории южной Руси, там, где прославились своими походами оба князя Игоря, никаких сколько-нибудь заметных для наблюдателя солнечных затмений не было. Поэтому искать вариант датировки Игорева затмения в тот период бессмысленно. В конце части II Ерофеева пишет: "Таким образом, в противовес гипотезе о случайной путанице листов, происшедшей в известном списке "Слова", мы выдвигаем гипотезу о преднамеренной переделке компилятором XII в. описаний двух затмений 922 г. в одно затмение 1185 г., с чем автор "Слова" справился не очень удачно, сохранив в новом тексте следы старой композиционной структуры. Так что, и основной аргумент защитников первичности (подлинности) "Слова" - затмение - оказывается весьма шатким аргументом". Но мы видим, что все попытки автора обосновать свою гипотезу "древнего" слоя в тексте "Слова", опираясь на астрономические аргументы, не выдерживают критики и не состоятельны. Может быть, в тексте памятника и есть какие-то более древние слои и слова - оставим эту тему лингвистам и филологам. А вот астрономия утверждает однозначно: события, описанные в "Слове о полку Игореве", относятся только к 1185 году и ни к какому иному. Сторонники подлинности текста могут не сомневаться - астрономические расчеты подтверждают традиционную датировку. Ерофеевой простительны такие заблуждения. Она в то время не могла воспользоваться общедоступными астрономическими программами, позволяющими в несколько секунд определить условия видимости затмений в любой точке земного шара для любого года, - их тогда просто не существовало. А вот если бы по просьбе Ерофеевой сотрудники Московского планетария все же сделали расчеты, тогда, возможно, книга "Дело о полку Игореве" выглядела бы по-другому, без астрономических "доказательств" древности и компилятивности "Слова". Но тогда не была бы написана эта статья... Сергей Беляков (2016 г.) (Статья опубликована также в журнале "Небосвод" №12/2016) |