|

|

|

|

|

Н.П. Вишняков и его коллекции в фондах Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН Николай Петрович Вишняков (1844 - не ранее 1927) - потомственный почетный гражданин г. Москвы, один из самых влиятельных гласных Московской городской думы конца XIX-начала XX в.в. П.А. Бурышкин, автор книги "Москва купеческая", знавший Н.П. Вишнякова лично, отметил, что он был очень образованный человек /1/. Л.Ф. Писарькова, работавшая с личным архивом Н.П. Вишнякова, в книге "Московская городская дума, 1863-1917" охарактеризовала его как "человека бесспорно умного, наблюдательного, не лишенного литературного дара, но вместе с тем резкого, желчного" /2/. Таковы мнения об этом человеке разных людей из разных эпох. Фамилия "Вишняков" знакома и палеонтологам, и, прежде всего, исследователям юрских аммонитов. В "Ежегоднике по геологии и минералогии России" в общем списке отечественных исследователей и специалистов значится Вишняков Николай Петрович, палеонтолог, проживающий в Москве, в Гагаринском переулке, в собственном доме /3/. В свое время это был известный коллекционер, обладавший представительными палеонтологическими и минералогическими коллекциями, и автор ряда научных работ, посвященных юрским аммонитам России.

У Петра Михайловича и Анны Сергеевны было четверо сыновей - Сергей (1830), Владимир (1832), Михаил (1835) и Николай (1844). "1844 года, ноября 7-го дня, поутру в самые полдни в 12 часов, родился у нас сын Николай. День был вторник, ясная погода. Именины его 6-го декабря", - записала в свою записную книжку Анна Сергеевна. Крестили его 10 ноября. Восприемниками были почетный гражданин и кавалер московской 1-й гильдии купец Владимир Семенович Алексеев и почетная гражданка, московской 1-й гильдии купчиха Вера Михайловна Алексеева /4/.

Об отце Николай Петрович писал, что тот всю жизнь проработал, не покладая рук; работа была его второй натурой. Отца он практически не помнил, а вот о матери вспоминал с большой любовью и нежностью: "Я остался у нее на руках почти младенцем, на ее глазах вырос и возмужал, так как она на сорок лет пережила отца. Мы с нею долго жили, вместе пережили много общих впечатлений, вместе много перечувствовали. Я ее очень любил, хотя, думается, гораздо меньше, чем она того заслуживала: дети, ведь, все - большие эгоисты" /6/. Другом детства называет Николай Петрович свою няню Раиду Николаевну. Первыми познаниями в русской грамоте и письменности он был обязан ей. Выучившись грамоте, он начал читать все без разбора: под влиянием Раиды Николаевны стал зачитываться Четьями-Минеями, особенно житиями подвижников и мучеников и, благодаря этому, выучил церковнославянский язык. Очень рано с Николаем Петровичем стал заниматься немецким языком Карл Иванович Штетке - старый учитель его братьев. Позднее к Николаю Петровичу был приставлен гувернер француз Рау. В 1856 г. Николай Петрович был принят без экзаменов в 3-й класс немецкого пансиона доктора философии Кенигсбергского университета Циммермана. Во время учебы в пансионе много читал, увлекался историей, астрономией и минералогией и занимался этими предметами с большим рвением. В 1862 г. Вишняков поступил на естественное отделение физико-математического факультета Императорского Московского университета. Окончив его в 1866 г. и подведя итоги своего обучения, он понял, что познания его в геологии не идут дальше самых общих представлений, к тому же смутных и не всегда точных. Он вышел из университета с убеждением, что геология ничего занимательного из себя не представляет.

В 1873 г. Н.П. Вишняков возвратился в Москву, уже имея довольно большую коллекцию, которую собирался впоследствии передать в университет. В университете он планировал заниматься научной работой в области геологии и палеонтологии. Сознавая недостаточность своей подготовки, он рассчитывал получить помощь со стороны своих прежних наставников, прежде всего Г.Е. Щуровского, доктора медицины и заведующего кафедрой геологии Московского университета. Вишняков с разрешения Щуровского стал посещать его лекции по геологии, а затем начал работать в Геологическом кабинете университета. Работа в кабинете заключалась в чистке и разборе коллекций, но Вишняков не гнушался никакой работы, искренне надеясь, что Щуровский затем будет руководить и его научными занятиями. Но их отношения не складывались - научным занятиям Вишнякова Щуровский не содействовал. Руку помощи ему протянул Герман Адольфович Траутшольд, с которым Вишняков был знаком еще со студенческой скамьи. Г.А. Траутшольд к тому времени был уже доктором геологии и занимал кафедру в Петровской земледельческой и лесной академии (ныне - Сельскохозяйственная академия им. К. Тимирязева). Узнав, что Николай Петрович начал заниматься геологией, Траутшольд пригласил его к себе, предложив пользоваться его коллекциями и библиотекой. Впоследствии Н.П. Вишняков с большой теплотой вспоминал Траутшольда, с которым они дружили 30 лет, и дружба эта закончилась только со смертью Траутшольда. Вишняков писал, что Траутшольд был единственный, кто откликнулся на его "научное одиночество". Летом 1874 г. Н.П. Вишняков совершил большую геологическую экскурсию по Оке и Волге, посетив Старую Рязань, Елатьму, Дмитриевые Горы, Панфилово, Карачарово, Симбирск, Сызрань, Сенгилей, Батраки, Кашпур. Вместе с ним в это нелегкое и длительное путешествие отправилась и его жена - Анна Васильевна (урожденная Каретникова). В записных книжках Н.П. Вишняков отмечал: "Деревня Коношово прихода села Дмитриевые Горы, находятся в овраге... клыки мамонта. Священник села Дмитриевые Горы их видел. Крестьянин Ефим Бочкарев их собирал" /9/. О Елатьме: "К моей величайшей радости, я тут-то в оврагах вправо от Елатьмы... нашел ту настоящую Мурчисоновскую юрскую формацию... Бездна ископаемых, не успеваем собирать... Мы с Анютой (женой) собирали ископаемых и все-таки не выбрали всего, что попадается. Бездна Gryphaea, Ammonites, Bel. покрывают берег и все в великолепных экземплярах, особенно аммониты... То, что мы собрали под Елатьмой, далеко превосходит все то, что я видел в Университетском музее и у Траутшольда" /10/. Осенью того же года Вишняков задумал большую работу по московским аммонитам, и поэтому интенсивно собирал материал, как в Москве, так и в ее окрестностях.

В Венский университет Н.П. Вишняков приехал в ноябре 1874 г. Там он учился у крупнейших естествоиспытателей XIX в. - Э. Зюсса и М. Неймайра. Время, проведенное в Вене, он считал одним из наиболее счастливых в свой жизни. Весной 1875 г. Вишняков вернулся в Москву. В марте того же года он был избран в действительные члены МОИП, а в сентябре - в действительные члены Санкт-Петербургского минералогического общества. Летом 1875 г. он совершил большую геологическую экскурсию по Волге, посетив Ундоры, Городище, Криуши, Шиловку, Сенгилей, Батраки, Кашпур, Сызрань, Самару. По результатам этой поездки 16 октября 1875 года на заседании Общества испытателей природы он зачитал свои заметки об Aptychus cellulosus, которые были опубликованы в том же году в "Бюллетене" МОИП. В мае 1876 г. он купил минералогическую коллекцию Рудольфа Германна, известного московского химика и минералога. В его приходно-расходной книге значится "Куплена коллекция Германна и за нее уплочено облигациями Кредитного Общества 1 тысячная и 35 сотенных. Всего отдано за нее 4500 руб. номиналом" /11/. Когда стало известно о продаже этой коллекции, то, по воспоминаниям Н.П. Вишнякова, к Германну по поручению Щуровского пришел М.А. Толстопятов, профессор минералогии Московского университета, с предложением о дарении этой коллекции университету. За это Германну было обещано звание "почетный доктор". Германн в дарении отказал, ответив на это предложение, что звания не покупаются, и звания заслуживает он сам, а не его камни. В июле 1876 г. Вишняков совершил геологическую экскурсию на Волхов, в следующем году много экскурсировал в окрестностях Москвы, проехав от ст. Талицы в Березники, оттуда в Хотьково, Варавино, Дмитров, Степаново, Гаврилково и Парамоново, позднее посетил обнажения в Хотеичах, Меткомелино, Гжели, Мячкове. К этому времени Вишняков уже известен своими представительными палеонтологическими коллекциями. В 1878 г. тогда еще начинающий исследователь, а впоследствии один из крупнейших отечественных геологов, С.Н. Никитин, писал ему: "Герман Адольфович (Траутшольд - И.С.) передал мне Ваше любезное приглашение осмотреть Ваши коллекции, о которых я много слыхал уже, и мне крайне желательно бы было кое-чему у Вас научиться... Позвольте просить Вас назначить мне какой-либо день и час на будущей неделе для осмотра Вашей коллекции..." /12/.

После выхода в свет этой работы Вишняков ничего не публикует. Видимо, это связано с тем, что он ожидал положительной реакции на издание атласа в среде российских ученых. Однако этого не последовало. Охлаждение к научной деятельности, возможно, было еще вызвано и тем, что в 1888 г. Г.А. Траутшольд вышел в отставку и вернулся на свою историческую родину в Германию. Уехал друг, наставник, учитель, единомышленник. Не стало рядом человека, с которым можно было обмениваться мыслями, спорить, советоваться.

В это же время Н.П. Вишняков работал в Московской городской думе, куда впервые был избран в 1873 г. в возрасте 28 лет и состоял там гласным до 1892 г. В выборах 1893 г. не участвовал. Затем, начиная с 1897 г. и вплоть до роспуска Думы в 1917 г. избирался в 1901, 1905, 1909, 1913 г.г. и постоянно состоял председателем комиссии "О пользах и нуждах общественных". В июне 1903 года был выбран Думой в члены Совета Третьяковской галереи. С 1909 по 1912 г.г. Н.П. Вишняков - почетный мировой судья.

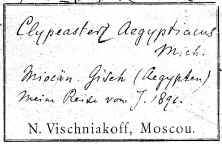

К сожалению, почти нет данных о том, как сложилась жизнь Н.П. Вишнякова и его семьи после Октябрьского переворота 1917 г. П.А. Бурышкин вспоминает, что Н. П. Вишняков "...после революции, уже совсем в преклонных годах, жил тем, что преподавал испанский язык" /13/. В Государственном геологическом музее им. В.И. Вернадского РАН (ГГМ) хранятся палеонтологические и минералогические коллекции Н.П. Вишнякова, не только собранные им лично, но и приобретенные у других коллекционеров и в минералогических конторах. Самые важные из них - оригиналы к опубликованным работам. Кроме этого, в фондах музея - представительные коллекции ископаемых моллюсков, брахиопод и криноидей из классических разрезов юрских и каменноугольных отложений Москвы и ее окрестностей; аммониты из нижнемеловых отложений окрестностей Дмитрова и другие. Помимо отечественных сборов, фонды ГГМ включают окаменелости, собранные Н.П. Вишняковым во время заграничных путешествий и приобретенные коллекции - "Юрские ископаемые и породы Германии" (куплена у немецкого геолога Я. Хильдербранта) и "Морские организмы из кайнозойских морей и океанов" (куплена в Вене у фирмы J. Erber’s Naturalienhandlung). В фондах Музея есть и минералогические коллекции, принадлежавшие Н.П. Вишнякову. Самая значимая - коллекция минералов, выкупленная им у Р. Германна. Кроме того, выявлено небольшое количество минералов, также принадлежавших Вишнякову, - это топаз и аметист (Мурзинка, Урал, Россия), розовый кварц (Байкал, Россия), полихромный турмалин (Забайкалье, Россия), апофиллит (Гарц, Германия), адуляр (Тироль, Австрия), кальцит (Каринтия, Австрия) и др.

Личный архив Н.П. Вишнякова, содержащий интересные документы используется не только историками, но и музейными работниками. Не остались забытыми и его палеонтологические работы. Он является автором нескольких видов аммонитов, характерных для юрских отложений Центральной России. В честь него назван вид юрских аммонитов Choffatia vischniakoffi (Teisseyre, 1883). Примечания 1. Бурышкин П.А. Москва купеческая. М., 1991. с. 160, 300. 2. Писарькова Л.Ф. Московская городская дума, 1863-1917. М., изд. Мосгорархив, 1998. с. 319, 565. 3. Ежегодник по геологии и минералогии России. Т. 1, вып.1, 1896. с. 21. 4. Сведения о купеческом роде Вишняковых, собранные Н. Вишняковым. Ч. 2. М., 1905, с. 10, 210. 5. Сведения о купеческом роде Вишняковых, собранные Н. Вишняковым. Ч. 3. М., 1911, с. 19, 167. 6. Там же, с. 16. 7. Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ), ф. 1334, оп. 1, д. 35, л. 26. 8. Там же, л. 27. 9. ЦИАМ, ф. 1334, оп. 1, д. 48, л. 11 об. 10. Там же, л. 18 и 18 об. 11. ЦИАМ, ф. 1334, оп. 1, д. 493, л. 39. 12. ЦИАМ, ф. 1334, оп. 2, д. 342, л. 1 и 1 об. 13. Бурышкин, 1991, с. 160. 14. Писарькова, 1998, с. 318-319. 15. Революция 1905 года в Москве (Из дневника Н. П. Вишнякова). Публикация и комментарии Ю.А. Князева (Опубликованы заметки о событиях ноября-декабря 1905 г.) // Московский журнал, №4, 1996 г., с. 37-43. Дополнительная информация о роде Вишняковых: Николай Петрович Вишняков (1844 - не ранее 1927). Жена Анна Васильевна (урож. Каретникова) (1853-1920-е). Дети: Юлия Николаевна Вишнякова, Александр Николаевич Вишняков. Ираида Стародубцева (2005 г.) Иллюстрации Анна Сергеевна Вишнякова с сыном Николаем. Около 1850 г. Образ Казанской иконы Божьей Матери. Родовая икона Вишняковых. Этикетка с автографом Н.П. Вишнякова. Титульный лист атласа Н.П. Вишнякова "Описание планулят". 1882 г. Таблица из работы Н.П. Вишнякова "Description des Planulati" ("Описание планулят"). Титульный лист каталога коллекции Р. Германна, изданного Н.П. Вишняковым на собственные средства. "Сведения о купеческом роде Вишняковых. Часть третья". 1911 г. |