|

|

|

|

|

Отражение астрономических познаний Дж.Р.Р. Толкина в его творчестве Во многих произведениях художественной литературы встречаются описания разнообразных астрономических объектов и явлений: Луны, Солнца, планет, звезд, Млечного Пути и т.д. Зачастую они играют второстепенную роль, как часть окружающего мира, пейзажа. Но иногда эти объекты приобретают в сюжете важное значение: герои определяют по ним время и направление дороги, свои географические координаты... В подобных описаниях, в зависимости от компетенции автора, могут встречаться ошибки, разрушающие "достоверность вторичного мира", созданного писателем. Многочисленные примеры подобных ошибок собраны в книге В. Лепилова "Литература и астрономия" (Астрахань, 1991). В ней автор критически рассматривает астрономические фрагменты в основном из произведений русских и советских классиков. Как известно, английский ученый и писатель Дж.Р.Р. Толкин с детства интересовался астрономией. Об этом он пишет в эссе "О волшебных сказках": "В те (я едва не написал "счастливые" или "золотые"; а на самом-то деле горькие и тяжкие) времена мне нравилось еще много чего другого - ничуть не меньше, а то и больше: например, история, астрономия, ботаника, грамматика и этимология" /1/. Почти то же самое Толкин повторяет в небольшой заметке, опубликованной в сборнике "Приступы вкуса": "В подростковом возрасте меня больше привлекали научные издания, особенно по ботанике и астрономии" /2/. Дочь Толкина Присцилла также вспоминает о глубоком интересе отца к астрономии; о том, как отец побуждал ее саму и ее братьев расширять круг своих увлечений, о телескопе, подаренном Кристоферу, и как они изучали через него звезды, о том, как отец рассказывал детям о затмениях солнца и луны, о планетах и их спутниках /3/. Не удивительно, что Толкин использовал свои астрономические познания при написании текстов, относящихся к "легендариуму" и не только. Этого требовали и обширность описываемого мира в пространстве и времени, и космогонические мифы, и необходимость согласовывать развитие сюжетных линий между собой и с календарями. Насколько объективно глубоки были познания писателя в астрономии, судить сложно в связи с недостатком информации, например, о программах школьных и студенческих курсов астрономии начала ХХ века. Но известно, что он умел пользоваться астрономическими таблицами /4/, мог делать несложные расчеты и следил за текущими астрономическими явлениями (к примеру, можно упомянуть о лунном затмении 8 декабря 1927 года в сказке "Роверандом" /5/). Поэтому какие-то выводы о глубине астрономических знаний мы можем строить лишь на анализе имеющихся текстов. Толкин с присущей ему текстовой педантичностью и перфекционизмом использовал в своих книгах астрономию для придания большей достоверности и реалистичности описываемым событиям. Особое внимание Толкин уделял этому вопросу при написании "Властелина Колец". Но безупречны ли эти фрагменты? Исследователи творчества Толкина акцентируются в основном на фазах и видимости луны, календарях как таковых (календарная проблема относится к астрономическим) или названиях небесных тел и созвездий, а остальные явления, за редким исключением картин звездного неба, практически не рассматривают. Однако луной, календарями и созвездиями все богатство астрономических явлений в книгах Толкина не исчерпывается. Оставим в стороне космологические мифы о происхождении Солнца, Луны /6/, Венеры, звезд и их движении, философские воззрения на место Земли-Арды в космосе, а также хорошо изученную луну во "Властелине Колец" (известно, что Толкин переделывал целые главы ради согласования фаз и времени восходов и заходов луны). В настоящей статье будет рассмотрено несколько явлений, которые явно или скрыто встречаются на страницах "Властелина Колец", "Хоббита", "Неоконченных преданий", а также на рисунках Толкина и которые так или иначе обошли вниманием другие исследователи.

"Если Хоббитон и Ривенделл расположены (как предполагается) приблизительно на широте Оксфорда, тогда Минас Тирит, шестьюстами милями южнее, находится примерно на широте Флоренции. А устья Андуина и древний город Пеларгир - приблизительно на широте древней Трои" /8/. Кроме того, на карте, предназначенной художнице П. Бейнс для создания художественной карты Средиземья, есть толкиновские пометки о широтах некоторых географических объектов, в частности Хоббитона, Минас Тирита, Умбара и нижнего обреза карты /9/. Итак, нам важно, что Эребор находится на широте 54 градуса, Лориэн - 48 градусов, широта одной из излучин Андуина составляет 47 градусов, Ирисная низина расположена на 51 градусе северной широты, а Ривенделл и Хоббитон - на 52-м. 1) Наклон эклиптики к горизонту и видимость небесных тел. а) Видимость луны в День Дурина 10 ноября (или 22 октября) 2941 г. Третьей Эпохи (далее ТЭ).

"Огромный оранжевый шар [солнца] оказался почти на уровне глаз Бильбо. Хоббит подошел к краю площадки и над самым горизонтом увидел молодой месяц, тонкий и бледный" /10/. Затем говорится, что месяц коснулся горизонта почти вместе с солнцем, а затем оба светила скрылись одновременно. В этом фрагменте описана неомения (т.е. первая видимость лунного серпа после новолуния) за полтора-два месяца до зимнего солнцестояния. Последняя осенняя неомения определяла начало Нового года в солнечно-лунном календаре гномов. Причем по описанию в этот день луна была "низкой", т.е. располагалась южнее эклиптики. Новолуние в 2941 г. ТЭ, согласно расчетам, приведенным в статье автора "Принципы реконструкции хронологии событий на примере книги "Хоббит"" /11/, приходилось на 8 ноября. Другие авторы, например А. Мён, основываясь на черновиках и хронологических расчетах Толкина к "Хоббиту", полагают новолуние 20 октября /12/. Но в данном случае разность в 18 дней не принципиальна для характеристик видимости луны. Неомения могла наблюдаться на широте Эребора (54 градуса северной широты) только на третий день после новолуния. Так как солнце в этот день имеет азимут захода запад-юго-запад, а у эклиптики позднеосенним вечером малый угол наклона к горизонту, луна в силу достаточно большой элонгации (около 40 градусов) могла наблюдаться у самого горизонта на азимуте юго-юго-запад /13/. Однако на карте Трора, где обозначены направления на страны света, мы видим, что по азимуту юго-юго-запад площадку отделяет от горизонта высокий горный отрог. Поэтому сомнительно, что Бильбо смог увидеть заходящую луну. Впрочем, слово автора - закон. Поверим Толкину, ибо в остальном он верно описал "низкую" позднеосеннюю неомению. б) Весенняя видимость Венеры 15 февраля 3019 г. ТЭ /14/.

"...И так ярок был ее свет, что фигура эльфийской Владычицы отбросила на землю бледную тень" /15/. Действительно, во время наибольших элонгаций Венера достигает такой яркости, что возникают тени от предметов. С точки зрения астрономии данный отрывок очень верно описывает вечернюю видимость Венеры. Дело в том, что наилучшее время наблюдения этой планеты вечером - с февраля по апрель, когда эклиптика на средних широтах (48 градусов для Лориэна) имеет наибольший угол к горизонту. Моделирование показывает, что высота Венеры над горизонтом в это время могла достигать 30 градусов, то есть Венера вполне могла наблюдаться над верхушками деревьев, а ее яркости (минус 4,7) было достаточно для образования теней. в) Видимость Луны на Андуине 23 февраля 3019 г. ТЭ.

2) Продолжительность светового дня на разных широтах. Рассмотрим отрывок из авторского примечания 9 к тексту "Поражение в Ирисной низине" в "Неоконченных преданиях": "В день гибели отряда на широте Имладриса (которой они почти достигли) световой день на открытой местности длился одиннадцать часов, а в середине зимы [в оригинале - день зимнего солнцестояния] - менее восьми" /18/. Имладрис (Ривенделл) расположен, как мы выяснили, на широте 52 градуса. Световой день на этой параллели в момент зимнего солнцестояния действительно длится менее восьми часов, точнее - около 7 ч 45 мин. Относительно же 11 часов Толкин немного напутал. День гибели отряда, согласно тексту "Поражения" - 30-й день пути, то есть 4-й день месяца нарквелиэ (нарбелет) (в прим. 9 сказано, что отряд Исильдура вышел в путь в 5-й день месяца йаванниэ (иваннет)), или 26 сентября в пересчете на наш календарь /19/. Но 26 сентября на широте 52 градуса продолжительность светового дня составляет без нескольких минут 12 часов (прошло 3 дня после осеннего равноденствия). Предположим, что Толкин забыл про разницу между Королевским счислением и григорианским календарем и 4-й день нарквелиэ принял как соответствующий нашему 4 октября. Но и в этот день светлое время суток длится 11 ч 30 мин вместо указанных 11 часов. Долгота дня 11 часов бывает лишь 10 октября (или 19 нарквелиэ). Но этот день никак не отражен в тексте (есть еще только один точно указанный день - 15-й день месяца нарбелет (нарквелиэ), но в этот день, 6 октября, долгота дня равна 11 ч 20 мин). Следовательно, в данном случае мы видим явную ошибку в толкиновских расчетах. Но, может, еще есть возможность разгадать эту загадку? Дело в том, что параметры орбиты Земли постепенно меняются (эксцентриситет, линия апсид и т.д.), поэтому продолжительность времен года не постоянна. Если, например, сейчас астрономическая осень (от осеннего равноденствия до зимнего солнцестояния) длится около 90 суток, то 5 тысяч лет назад она длилась 88,6 суток. Согласно расчетам, начало Третьей Эпохи отстоит от нашего времени на 10 тысяч лет (около 8000 лет до н.э.) /20/. В то время астрономическая осень имела продолжительность около 92 суток. То есть осеннее равноденствие наблюдалось на 2 дня раньше современного, если зафиксировать дату зимнего солнцестояния. Следовательно, долгота дня 4 нарбелета будет равна долготе дня современного 30 сентября. Но и этот день далек от 10 октября. Еще одна попытка не увенчалась успехом. К тому же вряд ли Толкин знал о такой астрономической тонкости, как тысячелетние изменения длительности сезонов. 3) Прецессия.

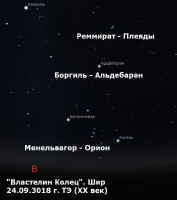

"Высоко на востоке покачивалось в небе созвездие Реммират - Звездная Сеть, а над туманами медленно вставал красный Боргиль, разгораясь, как огненный рубин. Подул ветер, развеялись последние остатки тумана, и взору открылся Небесный Воин, опирающийся мечом о край земли, - великан Менельвагор, опоясанный блистающим поясом" /22/. Упомянутые объекты имеют авторское отождествление (кроме Боргиля). Так, Реммират - звездное скопление Плеяды /23/, а Менельвагор - созвездие Ориона с его знаменитым Поясом /24/. Действие происходит около полуночи 24 сентября 3018 г. ТЭ, что соответствует нашему 16 сентября. Действительно, моделирование показывает очень красивую картину: высоко на востоке, чуть к югу, видны Плеяды, под ними Гиады с ярким оранжево-красным Альдебараном, а еще ниже, у горизонта, - созвездие Ориона.

Таким образом, Толкин изобразил современную картину неба без учета прецессии /27/. Вероятно, он не задумывался об этом явлении для уточнения видимости созвездий, либо просто не мог рассчитать положения созвездий точно (для середины прошлого века это довольно сложная и трудоемкая задача, сейчас она легко реализуется с помощью компьютерной техники). 4) Длительность тропического года и календари. Проблема построения точного и удобного календаря относится к астрономическим проблемам. У Толкина представлены две основные календарные системы, привязанные к тропическому году. Первая - Королевское счисление и его различные варианты (Наместническое, Ширское, Новое). Второе - Календарь Имладриса. Все они, несмотря на разные способы високосов, продолжительность недель, месяцев и сезонов, довольно точны и удобны (можно добавить - "симметричны"). Системы високосов, то есть добавление или изъятие дней, чтобы календарный год не сильно расходился с годом тропическим, основаны на принятом Толкином значении продолжительности тропического года в 365 дней 5 часов 48 минут 46 секунд (Приложение Г к "Властелину Колец"), то есть его современном значении. Толкин оговаривал, что, "хотя времена, о которых идет речь, по человеческим меркам могут считаться весьма от нас отдаленными, для Земли это не такая уж глубокая древность" /28/. Это можно понимать как намек на то, что Толкин знал об изменении длины тропического года во времени. Из-за приливного действия Луны и Солнца вращение Земли постепенно замедляется, продолжительность суток увеличивается. В году укладывается все меньшее число суток. Зависимость выражается следующей формулой /29/: 1 троп. год = 365,24219878 - 0,00000014 (Т - 1900) средн. солн. сут. Здесь Т - год в астрономическом счислении. Сейчас в тропическом году укладывается 365 дней 5 часов 48 минут 45 секунд. Пять тысяч лет назад тропический год насчитывал 365 дней 5 часов 49 минут 45 секунд. Вроде бы разница небольшая, всего одна минута, однако за прошедшие 5000 лет мы потеряли сутки! Теперь рассчитаем продолжительность тропического года в 11500-м и 8000-м годах до н.э. (приблизительное начало Второй и Третьей Эпох /30/). Следует заметить, что для таких давних времен с формулой надо обращаться аккуратно и указывать точность полученных значений до разумных пределов. 1 троп. год (-11500) = 365,24407 сут., или 365 дней 5 часов 51 минута 28 секунд. 1 троп. год (-8000) = 365,24358 сут., или 365 дней 5 часов 50 минут 46 секунд. Продолжительность календарного года в Королевском счислении составляла 365,242 суток (365 дней 5 часов 48 минут 29 секунд) /31/: обычный год насчитывал 365 дней, каждый четвертый год, кроме последнего в столетии, добавлялся еще один день, а раз в тысячу лет добавлялось 2 дня - но не один, так как только двумя днями можно объяснить "тысячелетнюю погрешность" в 4 часа 46 минут 40 секунд и указанную Толкином в письме 176 точность нуменорского календаря в 17,2 секунд /32/. Продолжительность года в Календаре Имладриса составляла 365,24306 суток (365 дней 5 часов 50 минут) /33/: обычный год насчитывал 365 дней, каждый двенадцатый год, кроме последнего каждого третьего йена (432-го года), добавлялись 3 дня. Как видим, мало того, что принятые и описанные Толкином системы високосов в средиземских календарях не могли помочь в согласовании календарного года с годом тропическим, эти системы попросту не могли работать на протяжении многих тысячелетий - необходимо было подстраиваться под изменяющуюся длину тропического года. Поэтому заявленная Толкином более высокая точность нуменорского календаря сравнительно с григорианским справедлива только для нашего времени, при современной длине тропического года. Итак, мы можем сделать вывод, что Толкин, хотя и мог знать об изменении длины тропического года, но не учел его в создании нуменорской и эльфийской календарных систем. Теперь обратимся к рисункам и иллюстрациям писателя. Рассмотрим несколько иллюстраций астрономической тематики из "Писем Рождественского Деда", "Рисунков Толкина" (далее РТ) и книги У. Хэммонда и К. Скалл "Толкин: художник и иллюстратор" (ТХИ) /34/.

Аналогичную ошибку - с неверно обращенной луной - мы обнаруживаем и на марке к Письму Рождественского Деда 1925 года.

Конечно, представленными примерами астрономическая тематика на рисунках Толкина не исчерпывается. Рисунки свидетельствуют, что у Толкина был своеобразный художественный талант копировщика, иногда страдающего невнимательностью к деталям. Основными ошибками являются неправильное изображение освещенной части луны относительно солнца и расположение спутника Земли в северной части неба. В остальном как рисунки, так и тексты (рассмотренные и оставленные вне нашего исследования) демонстрируют достаточно разнообразные астрономические познания писателя. Он знает, как выглядят созвездия, осведомлен о цвете поверхности и полярных шапках Марса, о кольцах Сатурна, о названиях и внешнем виде других планет Солнечной системы /35/, знаком с очертаниями земных материков, разбирается в условиях видимости небесных светил в разные времена года, умеет рассчитывать точность календарей относительно тропического года и долготу светового дня на разных широтах (хоть и с ошибками), знает продолжительность лунного месяца и время наступления отдельных фаз луны, разбирается в механизме затмений и метеорных явлениях, знаком с теориями происхождения и эволюции небесных тел /36/, а также с историей астрономии и астрономической мифологией /37/. Но Толкин предположительно не знает /38/ о точных значениях продолжительности сезонов и тропического года в прошлом, о явлении прецессии и изменениях видимости созвездий. Итак, проведенный анализ текстов и иллюстраций показывает, что Толкин был человеком своего времени, достаточно глубоко для профессионального филолога разбирающимся в тонкостях астрономии (благодаря хорошей наблюдательности и начитанности). Но иногда он мог допускать ошибки в описании астрономических явлений. Эти огрехи отчасти могут свидетельствовать и против так называемого максималистского визионерского подхода к изучению творчества Толкина, согласно которому события, описанные автором, суть некая реальность в прошлом или в параллельном мире, а Толкин "видел" и безошибочно зафиксировал ее в своих книгах. Но, несмотря на наличие этих ошибок, их значение чрезвычайно мало. Читатель-неспециалист их почти не замечает, а общее впечатление от грандиозности, тщательной продуманности и самодостаточности Мира Толкина у него не портится. Примечания 1. "О волшебных сказках" в кн.: Толкин Дж.Р.Р. "Чудовища и критики и другие статьи", М.: Elsewhere, 2006, с. 135, пер. С. Лихачевой. 2. Отрывок из сборника "Приступы вкуса" в кн.: Толкин Дж.Р.Р. "Чосер как филолог и другие статьи", М.: Elsewhere, 2010, с. 248, пер. И. Хазанова. 3. Ch. Scull and Wayne G. Hammond "The J.R.R. Tolkien Companion and Guide. Reader's Guide", HarperCollinsPublishers, London, 2006, p. 877. См. также: Jorge Quiñonez and Ned Raggett "Nólë i Meneldilo. Lore of the Astronomer" // "Vinyar Tengwar", No 12, 1990, р. 5. О подаренном Кристоферу телескопе упоминается в Письме Рождественского Деда 1938 года (Толкин Дж.Р.Р. "Роверандом. Мистер Блисс. Письма Рождественского Деда", М.: ТТТ, 2003, с. 316). 4. См. гл. "Chronologies, Calendars, and Moon" в кн.: Wayne G. Hammond and Ch. Scull "The Lord of the Rings. A Reader's Companion", HarperCollinsPublishers, London, 2005, pp. xlv-l. 5. См. Введение к "Роверандому" в кн.: Толкин Дж.Р.Р. "Роверандом. Мистер Блисс. Письма Рождественского Деда", М.: ТТТ, 2003, с. xiii. Это затмение упоминается и в Письме Рождественского Деда 1927 года (там же, с. 236). 6. Об использовании Толкином в позднем "Сильмариллионе" гипотезы происхождения Луны, выдвинутой Дж. Дарвином в конце XIX века, пишет астроном Кристина Ларсен в статье "Астрономия Средиземья": Kristine Larsen "The Astronomy of Middle-Earth" (http://www.physics.ccsu.edu/larsen/astronomy_of_middle.htm). См. также ее статью ""A Little Earth of His Own": Tolkien's Lunar Creation Myths" (http://www.physics.ccsu.edu/larsen/ithil.html). 7. Andreas Möhn (Lalaith) "A Meridional Grid on the Middle-Earth Map" (http://lalaith.vpsurf.de/Tolkien/Grid.html - в настоящий момент сайт закрыт). 8. Толкин Дж.Р.Р. "Письма", М.: ЭКСМО, 2004, с. 425, пер. С. Лихачевой. 9. "Толкиновская карта Средиземья с примечаниями прочитана" от 10.11.2015 г. (https://www.tolkiensociety.org/2015/11/tolkiens-annotated-map-of-middle-earth-transcribed). 10. Толкин Дж.Р.Р. "Хоббит, или Туда и Обратно", М.: Азбука, 1995, пер. С. Степанова, М. Каменкович (для "Хоббита" и "Властелина Колец" конкретные страницы не указываются из-за многочисленных переизданий книг без сохранения пагинации). 11. Беляков С. "Принципы реконструкции хронологии событий на примере книги "Хоббит, или Туда и Обратно"" // Журнал Толкиновского общества Санкт-Петербурга "Палантир", №51 ноябрь 2006 г. (http://www.tolkien.spb.ru/Pal-51.pdf). 12. Andreas Möhn "Moon in "The Hobbit"", Codex Regius, 2013, с. 15. 13. Здесь и далее астрономические расчеты и моделирование проведены с помощью программ StarCalc 5.73, Stellarium 0.16, CyberSky 5.1 и RedShift 5. 14. В англоязычных редакциях "Властелина Колец" до 2005 г. события у Зеркала датируются в Приложении Б 14 февраля. Но У. Хэммонд и К. Скалл в справочнике "Властелин Колец. Спутник читателя" (с. 718) утверждают, что это ошибка и следует писать 15 февраля, что и приводится в изданиях с 2005 г. 15. Толкин Дж.Р.Р. "Властелин Колец", М.: Азбука, 1995, в 3-х томах, пер. М. Каменкович, В. Каррика и С. Степанова. 16. Там же. 17. Wayne G. Hammond and Ch. Scull "The Lord of the Rings. A Reader's Companion", p. xlix. 18. Толкин Дж.Р.Р. "Неоконченные предания Нуменора и Средиземья", М.: АСТ, 2017, с. 279, пер. под общ. ред. А. Хромовой. 19. О соотношении Королевского счисления и его разновидностей с григорианским календарем см. Приложение Г к "Властелину Колец": "…даты Ширского календаря опережали принятые у нас примерно на десять дней, так что наш Новый Год приходился бы примерно на 9 января по ширскому стилю". 20. Беляков С., Лепешев Д. "Естественнонаучные аспекты ардологии. Астрономия, география и история в Мире Толкина" (http://liga-ivanovo.narod.ru/lettolkien.htm и http://liga-ivanovo.narod.ru/lt-tab.htm - в настоящий момент сайт закрыт). 21. K. Larsen "A Definitive Identification of Tolkien's "Borgil": An Astronomical and Literary Approach" // "Tolkien Studies", vol. 2, West Virginia University Press, 2005, pp. 161-170. 22. Толкин Дж.Р.Р. "Властелин Колец". 23. См. например: J.R.R. Tolkien "The Rivers and Beacon-hills of Gondor" // "Vinyar Tengwar", No 42, 2001, р. 12. 24. См. например: Толкин Дж.Р.Р. "Властелин Колец", Приложение Д, прим. к "H". 25. Толкин Дж.Р.Р. "Письма". Письма 165, 183, 211, 294. См. также: BBC Radio Interview J.R.R. Tolkien, interviewed by Denis Gueroult, 1971. 26. Беляков С., Лепешев Д. "Естественнонаучные аспекты ардологии. Астрономия, география и история в Мире Толкина". 27. На это обращает внимание и К. Ларсен в "A Definitive Identification of Tolkien's "Borgil": An Astronomical and Literary Approach" // "Tolkien Studies", vol. 2, p. 163. 28. Толкин Дж.Р.Р. "Властелин Колец", Приложение Г. 29. Климишин И. "Календарь и хронология", М.: Наука, 1990, 3-е изд., с. 56. 30. Беляков С., Лепешев Д. "Естественнонаучные аспекты ардологии. Астрономия, география и история в Мире Толкина". 31. Толкин Дж.Р.Р. "Властелин Колец", Приложение Г. Для сравнения: продолжительность григорианского календарного года 365,2425 суток, юлианского - 365,25 суток. 32. Толкин Дж.Р.Р. "Письма". Письмо 176: "Прошу прощения за то, что по-детски забавляюсь с арифметикой, но уж что есть, то есть: нуменорский календарь самую малость точнее григорианского: григорианский в среднем спешит на 26 сек. р.а. /per annum (лат.) - ежегодно/, а н[уменорский] отстает на 17,2 сек." (с. 260). 33. Толкин Дж.Р.Р. "Властелин Колец", Приложение Г. Интересно, что тропический год такой продолжительности был около 6250 лет назад. В то время Календарь Имладриса работал бы просто идеально! 34. Толкин Дж.Р.Р. "Роверандом. Мистер Блисс. Письма Рождественского Деда". "Pictures by J.R.R. Tolkien", HarperCollinsPublishers, London, 1992. Wayne G. Hammond and Ch. Scull "J.R.R. Tolkien: Artist and Illustrator", HarperCollinsPublishers, London, 1995. 35. См. например раздел "Star-names" в Указателе имен к J.R.R. Tolkien "Morgoth's Ring. The History of Middle-Earth. Volume 10", HarperCollinsPublishers, London, 1994. 36. K. Larsen "The Astronomy of Middle-Earth". 37. См. Толкин Дж.Р.Р. "Письма" или "Книга утраченных сказаний" в 2-х томах (М.: ТТТ, 2000-2002). 38. Точно утверждать нельзя, так как намеки на знание этих явлений иногда встречаются в текстах произведений Толкина. Сергей Беляков (2017 г.) |